北海道の白バイ事故から安全運転について考える

雇用保険の昼間学生適用除外のナゾ

桃岩荘ユースホステルから変えるべき変えないべきを学ぶ

e-Taxで開業届などを出す

開業ご挨拶

北海道の白バイ事故から安全運転について考える

北海道で起こった白バイ死亡事故の一審判決が8/29にあり、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。被告側は控訴する意向であると報道されている。

白バイ死亡事故というと疑惑だらけの高知県警白バイ死亡事故というのがあって、また今回の事故では白バイは時速120キロ近くの猛スピードでサイレンを鳴らさずといった状況で、一度は不起訴になったものの検察審査会の議決により起訴されその結果の有罪判決ということもあって、観測した範囲では世間は事故を起こしたトラック運転手に同情的な雰囲気である。

私も、警察なら何でもありなんやなあというような運転の警察車両を何度も見て腹立たしく思っているところなので、トラック運転手の方は気の毒だという思いがある。しかし、あくまで報道の範囲ではあるがかつて大型自動車を転がしていた身としては、そんな運転してたらいつか事故るやろなぁとも思ったので、ちょっとそのへんを書いてみようと思う。有罪か無罪かなんて専門外なのでわからないし、どちらの過失が大きいかというのも資料を読み込んだわけじゃないのでわからない。あくまでこういうことはしないように気をつけましょうね、という話である。

トラックは丁字路を右折しようとしたところ右折先に右折をしようとしている乗用車があって、乗用車が停止線を超えていたため右折ができない状態だった。これは大型車だと本当によくある場面であるが、この場合は乗用車が右折していなくなるまで待つのが大原則である。時と場合によってはそのまま乗用車の左に頭を持っていって乗用車をバックさせることもあるが、これは信号つきの交差点など乗用車が右折できない状態に限られる。

HBCニュースより

ところが、今回のトラックは乗用車の右側に頭を持っていくという操作をした。いわゆるショートカット右折というやつでこれ自体ダメなのだが、現場写真では乗用車の右側と道路端の間にトラックがすり抜けられる程の余地があるようには見えず、乗用車側から見て左側にトラックの頭をつける形で停止したものと思われる。乗用車側から見るとプレッシャーは相当のものだったのではないかと思われ、いらぬ事故を誘発する原因になりかねない。ちなみにバスでこんなことをするとすぐにバスに煽られただの幅寄せされたといったクレームが来るので、バスの運転手はこんなことはまずしない(はず)。

また、このような状況で乗用車がすぐに右折するとは限らず、長い時間対向車線をトラックが塞ぐことになりかねない。トラック運転手は対向車線の遠くにバイクらしいものがあることには気づいていたというが、それならなおそのような対向車線を塞ぐような操作をしてはならない。

白バイ側から見てみると、今回の事故は右直事故でバイクにとってはよくある事故である。毎日バイクで警らをしてまた厳しい訓練を積んでいる白バイ隊員は右直事故の怖さは身に染みて知っているはずである。それなのになぜ今回衝突に至ったかは、スピードの出し過ぎよりも乗用車の位置的にトラックの右折は物理的に無理だから右折してくることはないと思ってしまったからではないかというのが、バイク乗りでもある私の勝手な推測である。

トラックから見てさっさと右折すれば良い乗用車がなぜ右折せずに止まっていたかも見てみよう。乗用車は左手にトラックが右手に白バイがいることには気づいていてトラックは直進するものと思ったと証言していることから、トラックをやり過ごしてから右折しようとしたということと思われる。仮にトラックがいなかったとして白バイをやり過ごしてから右折しようとしたかについては報道の範囲ではわからなかった。よって、トラックが右折しようとしているのを認識していた場合にそれでも白バイを待ったかどうかまではわからない。よって、事故が防ぐことができたかまではわからないのだが、乗用車から見てトラックが直進するように思ったというのも問題である。

右折車が直進車に見えたというのは3通り考えられる。一つ目はウインカーを出していないことだが、これは光の加減で見えないこともある。二つ目は右折前に十分速度を落としていないこと。三つ目は右折前に車線の右側に寄せていないこと。この三つを履行していれば直進すると思ったということにはなりにくいかと思われる。私もベテラン運転手から車体全体を使ってアピールしろという話を幾度となく言われたものである。

私が運転手時代のときによく言われたのは防衛運転というもので、事故を防ぐためには自ら身を引け権利を主張するなという考え方である。たとえこちらが優先側であったとしても、乗用車同士だと相手が悪くなる事故でも大型車対乗用車だと大きなほうが不利になりがちという理不尽もあるので、事故はないのが一番である。と頭ではわかっていても、人は感情の生き物だし向こうがルール無視しているのになんでこっちが譲らなきゃいけないんだとムカツクことも多々あるので、本当に難しいことだ。

今回は爆走していた白バイが相手で控訴審では無罪になるかもしれない。ただ無罪になったとしてもトラック運転手が失ったもののほとんどは返ってこない。プロドライバーは絶対に事故を起こしてはならないという重圧とずっと向き合わなければならない過酷な職業なのである。

(2024.9.1) ホームページに戻る

雇用保険の昼間学生適用除外のナゾ

来年以後、雇用保険制度が大きく変わる。[参照資料1] [参照資料2]

主なものとしては、育児休業給付の給付内容の拡充と自己都合退職のときの失業給付(基本手当)を受けることができない期間の短縮、教育訓練給付の拡充、被保険者の適用拡大、が挙げられる。

その中でも、自己都合退職の場合は現状2か月の給付制限期間があり、ハローワークに出頭してから実際に給付を受けられるまで3か月ほどかかるのが1か月短縮されることと、教育訓練給付の給付内容の拡充は、リ・スキリング(学びなおし)をしてもっと条件の良い会社へ転職することを後押しするものである。私のように労働環境の悪いバスドライバー職から社労士試験合格を手土産に転職するというのは若干極端かもしれないが、そういうことを推進していくということだろう。政府から労働者に対して、条件の悪い会社で我慢するな、勉強してもっといい会社に転職しろと言い、企業に対しては条件が悪いままだと人材がどんどん逃げていくようになるからちゃんと対応しろよと言っている、と思って差し支えないだろう。

被保険者の適用拡大は、現状週20時間以上の労働者を被保険者としているところ週10時間以上の労働者を対象とするよう見直すもので、令和10年から実施予定である。給付費が増えるのでその財源が必要であるのが大きな理由であるようだが、社会保険料とは違って雇用保険料は高いものではないし被保険者になるメリットは大きいため、労働者にとっても悪い話ではない。

全体として、今回の改正は改悪要素が少ないものである。ただ、私は前から学生も雇用保険に入れるようにしてほしいと思っていて、今回それが盛り込まれなかったのは残念かなという思いがある。

昼間学校の学生は原則として雇用保険に加入できないが、かつての私もそうだったように働いて稼いだ金を学費に充てている学生はたくさんいる。雇用保険に入れないからアルバイトを辞めても雇用保険の給付はないので、たとえそこがブラックバイトだったとしてもなかなか辞めることは難しい。新卒で入社した先が不幸にもブラック企業だったとしても被保険者期間が足らず給付が受けられないために辞められない、という問題も生じる。

学生の本分は勉学なのだから夜間学校の学生は別として雇用保険に入れる必要はない、というのが考え方としてあるのだろうが、学費が高くなったせいもあって親の稼ぎだけでは進学できない人は増えているのだから、学生も雇用保険の被保険者とすべきだろう。学生の身分である間は仕事をしていなくても失業状態と言わないというのが現状の解釈だが、仕事を失って学生の身分も失う恐れがあるのなら失業状態と見て差し支えないのではないか。

(2024.8.29) ホームページに戻る

桃岩荘ユースホステルから変えるべき変えないべきを学ぶ

礼文島にある桃岩荘ユースホステルは、かつて(今から40年以上前)のユースホステル文化を現代に残すユースホステルである。

私は、1998年に初めて訪問し1999,2000年と訪問した。特に2000年のときは就職に失敗し無職であったため結果として長期滞在となったのだが、その件は以前少し触れた。その後は就職し距離を取っていたのだが2007年に一度だけ訪問している。今回はそれ以来となる。

社会人となって距離を取っていたのは、当時のことはよく覚えていないものの就職しても桃岩荘に行くことを続けていたら仕事を続けるのが嫌になってしまわないかという懸念があったからだったかと思うが、結局2001年に就職して3回転職しており、嫌なことがあっても我慢するという方向にはあまりならなかったような気がする。結果としては当時出来た友人たちを切って捨てただけに終わったのかもしれない。

そんなこんなでだいぶとご無沙汰であったが、コロナの真っ最中にヒマで写真整理していたら特に2000年の時の写真が大量に出てきて、また行ってみたいなあなどと思ったわけである。思ったはいいが当時は桃岩荘はコロナ休業中であり、コロナ休業が終わったあとはバス乗務員の仕事がまた忙しくなって夏休みを取れる状況ではなくなってしまったり、8月の社労士試験があったりとで、今年までずるずる延びてしまった。

さて、久しぶりに行った宿泊施設やら飲食店やらが激変していて当惑することは今まで何度もあったが、桃岩荘は基本的な部分は何も変わっていなかった。一番心配していたのが客もスタッフも中高年齢者になっていないかという点だが、今もちゃんと若者が主役であった。要するに世代交代がきちんとできているということで、大変喜ばしいことだ。

もちろん変わっていることもある。昔は宿泊希望者は受け入れられるだけ受け入れていたところ、現在は届出定員を守っていたり(そのため連泊希望だったが1泊しかできなかった)、港までの客の輸送をトラックで行わずちゃんとマイクロバスを使うようになったことが挙げられる。今はそのような違法行為はSNSでたやすく炎上し特に桃岩荘のような「あやしいユース」は炎上対策にも細心の注意を払う必要があるので当然だろう。他には、ヘルパーが宿泊客の出迎えを屋根に登って旗を振って行うということがあったが、これも今はやっていないということである。万が一転落事故が発生したときは大変な非難になることが想像されるのでこれも当然といえる。

一番の違いと受け止めたのは、以前は男性ヘルパーが進行等の中心を担い、女性ヘルパーは宿泊客への食事の準備等のどちらかというと脇役の仕事に分業されて、女性ヘルパーが名物の「ミーティング」の表に出ることも基本的にはなかったものが、今では女性ヘルパーもミーティングの進行の一部を担うようになっており、かつての性別による役割分担というのはかなり薄まっていることだった。これは時代に合わせた変化だと言えるし、以前は女性ヘルパーを表に出さないことに大した理由はなかっただろうから適正な対処をしたといえる。かつてあった宿泊客への食事の提供は今は行っていないが、この対応との関連性はわからなかった。

だからといって女性ヘルパーがダミ声を出すような仕事をしているかというとそのようになっておらず、多分今後もならないだろう。

このように、変えなければならないことはちゃんと変わっているが、それ以外は17年の年月を感じさせないほどほんとうに変わっていない。桃岩荘は「旅人が帰ってくるところ」を標榜しており、そういう意味では変わっていないということはとても重要なのである。

考えるのが面倒で変えるべきときに「現行踏襲で」と変えないのは大問題だが、変えなくてもいいのに変えることは、例えば古い顧客層を切って捨てることになるかもしれない、ということもしっかり考えなければならないなあ、などと思った2日間であった。

(2024.8.13) ホームページに戻る

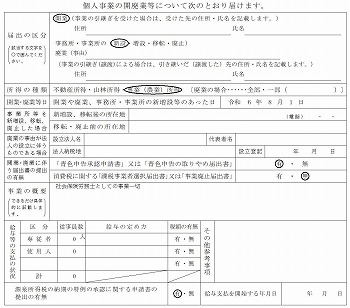

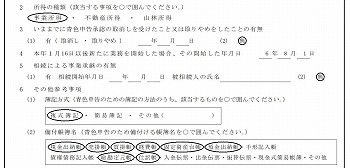

e-Taxで開業届などを出す

8月1日付で社労士事務所を開業したが、そのときに税務署に出した書類等を備忘録的に書いてみようと思う。備忘録と言ってもたぶん二度と出すことのない書類が大半だが。

今はe-Taxで大半の処理ができる。現在は税理士事務所の職員だが、ほとんどの申告・申請が電子申請で商用で税務署に行ったことはない。商売を始める以上少なくとも毎年の確定申告は必要になるので、e-Taxをやったことがない人はこれを機に始めるといいだろう。

e-Taxで電子申告をするためにはマイナンバーカードが必須である。後述するがカードリーダーもあったほうがいいので安いやつを買っておくといいだろう。私は確定申告対応と書かれた知らないブランドの1,700円ほどのカードリーダーを買ったが、特に問題なく使えている。

はじめてe-Taxを使うにはまずアカウント登録が必要である。[開始届出書]

e-TaxはWeb版とアプリ版がある。Web板でできる申告・申請はごく限られているのでアプリ版の使用がおすすめである。[e-Taxソフト] Web版を使うとしても無数のブラウザプラグインのインストールが必要である。

Web版ではスマホのNFC機能を利用したマイナンバーカード認証が使えるが、アプリ版ではカードリーダーが必要となる。あわせてJPKI利用者ソフトもインストールが必要である。[JPKI利用者ソフト]

以上が最初のセットアップで必要でやや面倒である。ワンクリックですべてセットアップしてほしいが、縦割り行政ゆえ難しいのかもしれない。

個人事業主として開業時に出さねばならない書類は以下の通りだ。

・個人事業の開業・廃業等届出書 [申請・届出]-[所得税]-[個人事業の開業・廃業等届出]

「納税地」は自宅開業の場合は自宅住所、事務所を借りた場合は事務所の住所を記入する。レンタルオフィスやシェアオフィスなどの場合で自宅で仕事をするのが主である場合は自宅にしておくとよい。事務所を納税地とした場合で、住所地と市区町村が違う場合は納税地の住民税均等割を追加で納めることとなる。毎日シェアオフィスで仕事をするなど事業実態がそうである場合は別として、シェアオフィスを納税地に指定するのは税金を多く払うことになるだけに終わる可能性がある。

・所得税の青色申告承認申請書 [申請・届出]-[所得税]-[所得税の青色申告承認申請]

・所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 [申請・届出]-[所得税]-[所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出]

納税地を自宅以外にする場合はこちらも提出が必要である。

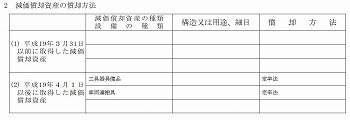

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 [申請・届出]-[所得税]-[所得税の減価償却資産の償却方法の届出]

これは職場の税理士先生に教えていただいたのだが、車両運搬具(クルマ)や工具器具備品(パソコンなど)で価格が10万円以上の減価償却資産の償却方法は、原則は定額法によるところ定率法に変更できる。定率法のほうが買った年に費用計上できる額が大きくなる。以下は40万円のパソコンを購入した場合の減価償却費の計算である。

| 定額法 | 定率法 | |

| 1年目 | 100,000 | 200,000 |

| 2年目 | 100,000 | 100,000 |

| 3年目 | 100,000 | 50,000 |

| 4年目 | 99,999 | 49,999 |

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 [申請・届出]-[源泉所得税]-[開設・廃止・移転・納期の特例承認関係]-[源泉所得税の納期の特例に関する申請]

開業届を提出すると給与支払事務所にもなるため、給与を支払ったときには源泉所得税を預かって納付する義務を負うことになる。および、給与を支払っていてかつ行政書士を除く個人の士業の先生に報酬を支払うときは、報酬から源泉所得税を預からなければならない。この預かった源泉所得税の納付が半年に1回で済むようになり手間が省けるようになる。提出していないと毎月集計し納付しなければならない。今は人を使用していない場合でも近々使用する予定があるなら提出しておくといいだろう。

・青色事業専従者給与に関する届出書 [申請・届出]-[所得税]-[青色専従者給与に関する届出(変更届出)]

生計を一にする配偶者その他の親族がいる場合、所定の要件を満たせば青色専従者とすることで節税対策になる。一人暮らしのおじさんには不要。

以上が開業後に提出する書類となる。上記とは別に以前触れたインボイスに関する届出がある。インボイスには屋号を載せることができるが、特設サイトで申請を提出するときに屋号について記入しなかった場合は、後からでも「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」([申請・届出]-[消費税]-[適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出])で屋号の登録を申請できる。

また、サラリーマンでいままで税務署に納税をしたことがないような人は振替納税の手続きをしておくと良い。e-Tax(Web版)にてネットバンクの対応銀行であれば届出印の押印なしで手続きできる(詳細)。今はクレジットカード納付などいろいろな決済手段があるが、振替納税の場合引き落とされるのが納期限より約1か月後というのがメリットだ。

なお、納付書で納付で良いと考える方もいるだろうが、確定申告期限が3/15までで納付期限も同日までのため、申告後納付しないと税務署から納付書が届くがその時点ですでに延滞状態になっていることに注意が必要だ。

以前は前年に確定申告をしていれば年末ごろに納付書が届いたが、今は前回e-Taxで確定申告をしたものに対しては納付書を送らない運用に変わっているため、やはり納付書での納付は面倒である。

(2024.8.5) ホームページに戻る

開業ご挨拶

令和6年8月1日付で社労士事務所を開業することになりました。

社労士試験を受けようと思ったのは今から4年ほど前。それまで見ないふりをしていたバス乗務員の劣悪な待遇について、コロナ禍により向き合わざるを得なくなりこのままではまずいと思ったのがきっかけです。逆を言えばコロナがなければ今でもゆでガエル状態でバス乗務員を続けていたかもしれないので、世の中わからないものだなと思います。

今の仕事柄高い費用をかけてWebサイトを構えている会社さんを目にすることがあるところ、その多くは納品された後ろくに更新されておらず高い買い物をしたのにもったいないと思うことしばしばです。一方で、士業の先生は不思議なことに自分のWebサイトを持っていない方が多いという印象で、会計事務所勤務という立場としては仕事を依頼するわけではないがWebサイトすらないとこの先生は実在するのかわからなくて困る、ということもまあまああります。

というわけで、低コストながら自分のWebサイトをとりあえず立ち上げました。コンテンツは今後充実していくだろうと思います。

50歳が見えてきた歳に新しいことを始めるのは大変だなと思うと同時に、一番脂が乗った時期をバス乗務員なんかをして潰してしまったわけですが社労士という仕事ならその経験も無駄にはならないと考えているところですので、運送業には詳しいらしい社労士ということでどうぞよろしくお願いしたいと思う所存です。

(2024.8.1) ホームページに戻る

Copyright 2024 Bocchi Sharoshi Office All Rights Reserved.