ポケモンを育てるために寝る

インボイス届提出時期のナゾ

アニメ「SHIROBAKO」で見る社会情勢の変遷

独身の企業戦士が重宝される時代になるかもしれない話

子育て政策立案者の苦悩を想像してみる

ポケモンを育てるために寝る

ポケモンスリープのデビューから1周年だそうである。

私はTwitterで話題になっていたので去年の秋ぐらいから始めた。ポケモンシリーズについては無知(ピカチュウぐらいしか知らない)であったが、知らなくても楽しめるようになっている。

やったことがない人向けに超噛み砕いて説明すると、最低限やらなければならないのはスマホアプリを立ち上げた状態で枕元にスマホをおいて寝るだけである。もちろんゲームなので他にもやることはあるが、最低限それだけはやっていればよろしい。寝ている時間が長いほどポケモンの体力が回復し、またポイントが溜まりランクが上がっていく。逆に寝ている時間が短いとポケモンの体力が回復せず、夕方ぐらい以降にはポケモンたちがお疲れの状態となり、またポイントの蓄積も悪くなる。

このゲームを進めるためには、まずはまとまった時間の睡眠を取ること(ゲームの推奨としては8時間半寝ること)が重要なので、寝る動機付けになる。睡眠不足で健康を損ねている人におすすめアプリである。しかも課金無しでも普段のプレイに支障は生じない。

ゲームの進行とは大きくは関係ないが、1週間の睡眠習慣(規則正しく寝ているかなど)でランク付けがなされる。バス運転手のときはEランクなどひどい評価だったが今の仕事に変わってからは悪くてもBランクでたまにSランクも取れるようになった。できれば良い睡眠習慣が取れる職場で働きたいものである。

ところで、寝ている間はずっとスマホアプリが稼働している状態であるため、その状態で充電を続けるとバッテリーの劣化が進むのではないかと気になった。バッテリーの劣化対策としては、寝る前までに満充電にし充電せずに計測するのが一番良いと思われるが、それだと朝には空っ欠に状態で1日の活動に影響が出てしまう。

スマホをスリープ状態にすると電池の減りは抑えられるが、計測失敗となることがかなり多くなる。説明書きではアプリを立ち上げた状態のまま寝るようにと指示がある。

昔使っていたスマホをポケモンスリープで使うようにしてみたが、見た目によらずものすごく処理の重いアプリで5年ぐらい前のスマホだとまともに動かない。

「Pokemon Go +」というデバイスを使うとこの問題は解決できるようだが、それだけのために7000円弱払うという気にはなれない。

結局、満充電にしてケーブルを外した状態で計測を開始し、夜中に目が覚めたときにケーブルを差すようにしているが、目が覚めずに充電が足らなかったときはモバイルバッテリーに頼る他ない。何が最適解なのだろうか。

(2024.7.20) ホームページに戻る

インボイス届提出時期のナゾ

インボイス制度が始まってから消費税がより身近な存在となったが、事業者にとって消費税の記帳と申告は大変に面倒であり事務負担が増した。

インボイス制度自体を批判する向きも多いが、私はこれはもっと早くやるべきだったと思っている。子どものときに商店主の子である友人が「うちの店は消費税を取るが国に納めなくてよい」と言っているのをずるいと思ったものだ。消費税が始まって以来30年以上にわたり益税の問題を先送りにしてきたのが悪いのである。

とはいっても、記帳のときに相手が課税事業者か見るのは地味に手間なのも確かである。だったらみんな課税事業者にして、複式簿記でなくともよいとされる白色申告の場合は簡易課税で出してもらうようにすれば良いとも思うが、それをすると別の制度の歪みが生じそうではある。

既存の(元)免税事業者はいままで益税としてポケットに入っていた金がなくなってしまうので影響が大きいと批判しているが、これから事業を始めようとする人には過去のうまい汁が吸えた時期がないので痛税感が薄い。免税事業者より事務作業が多く面倒ではあるが、今後インボイスを取らない事業者の肩身はますます狭くなっていく一方なので取っておいたほうがいいだろう。

さて、消費税の納税額は簡単にいうと売上に際し受けた消費税額(仮受消費税)から商品の仕入れやその他経費の支払いの際に払った消費税額(仮払消費税)を引いた額であり(例外あり)、この処理を「仕入税額控除」という。大赤字だったり大型投資をして仮払消費税のほうが多い場合は税の還付を受けることができる(できない場合もある)。事業を始めたてのときは投資額が多くまた売上も伸びないことが多いので還付が期待できるところだ。ぜひとも事業を始めた初日から課税事業者となって消費税の還付を狙っていきたいところである。

特に、事業を始める前に先行投資として負担した額は「開業費」または「創立費」として費用計上できるが、これを会計上計上する日は事業開始の初日となっている。よって事業開始初日から課税事業者になっていると開業費等で払った消費税額も仮払消費税に含めることができるが、事業開始初日の翌日以後に課税事業者となるとそれらを含めることはできないため納税する(または還付される)消費税額に大きな差が生じることも考えられる。

さて、インボイス番号をもらって課税事業者になろうとする場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類を管轄の税務署宛にまたはe-Taxで提出するが、これは登録を受けようとする日の15日前までに提出することになっている。例えば2月1日から登録を受けたい場合は1月17日が締切となる。一方で、個人が事業を始めるときに提出する「開業届」は事業開始の日から1か月以内に提出するものとされており、開業日前にあらかじめ出すことはできないためごっちゃにしないよう注意が必要である。なんで提出タイミングが違うのかというと、根拠となる法律(所得税法または法人税法と消費税法)が違うからという説明でなんだかなという感じである。

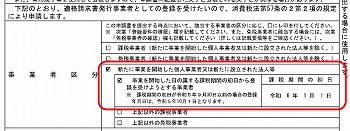

ただし、新たに事業を始めたのに開業15日前までにインボイスの届出を出していなかった場合は開業費分の仮払消費税を仕入税額控除に含めることはできなくなるかというとそうではなく、届けの「事業者区分」を下図のようにすれば期首に遡って課税事業者となる。

要は個人の場合は開業した年の12月31日までに、法人の場合は事業年度の末日までに提出すればよいということだ。多くの人が開業届(法人の場合は設立届)と一緒に提出していると思われるが、特に12月開業の個人の場合は年をまたがないよう注意が必要である。

なお、キッチリ帳簿をつけて消費税計算をする負担に耐えられない事業者向けに簡易課税制度というものもあるが、これは現実の仮払消費税を無視してみなし仕入率という値を売上高に乗じることで仕入税額控除を行うもので、還付になることは絶対ないことに注意が必要である。最低でも1期目は頑張って消費税の計算をしましょう。

というわけで、私も先日インボイス届を出し適格請求書発行事業者になった。e-Taxで提出する場合は専門知識不要で簡単である。

(2024.6.23) ホームページに戻る

アニメ「SHIROBAKO」で見る社会情勢の変遷

ここ数日アニメ「SHIROBAKO」をネット配信で見ている。10年ぐらい前に放送された、アニメ制作会社の日常を描いたアニメである。

のっけから連日徹夜など過酷な労働環境がバンバン出てきてびっくりするが、(アニメ業界で働く人に限らず)働く人を元気にしたいというテーマどおり、見ていると働くことに対するモチベーションが上がっていく不思議なアニメなので、みなさんにも視聴をおすすめしたい。

この10年で長時間労働是正に対する動きは大きく進んだ。10年前は残業代さえちゃんと払っていれば何時間でも労働させてもよかったのだが、今では上限時間が罰則付きで設けられている。ここに至るまでにどれだけ「過労死」した労働者がいたか。その犠牲の上に今の残業規制は成り立っている。

作中ではいわゆるフリーランスの人も多く登場する。作中では社員と明確な区分はされず、実態として社員のような働き方をしているフリーランス労働者が大勢登場している。それらのフリーランス労働者は、かつて労働法の規制の適用を受けないよう便利に使われていたきらいがあるが、この10年の間にそうした方々を実態として雇用している労働者と変わらないと認める裁判例や審判例が多く出されるに至っているので、今ではフリーランス契約には一定のリスクがあると認識されるようになってきているし、秋にはフリーランス新法の施行も控えている。

アニメ業界は建設やITと同じようにプロジェクトの工程によって要する人員が著しく変動し、また工程により求められる専門性も変わってくるので全員を従業員として雇用することは難しく、職人としてのフリーランス労働者は今後もなくなることはないだろう。見直されるべきはまだ職人と呼べるほどのスキルもないのに最低賃金や労働時間の規制や労働保険および社会保険の適用を逃れるためだけにフリーランスとして働かされている労働者である。

以上の2点だけでもアニメ業界の労働環境は10年前と大きく変わっているだろうと推察される。

今では法規制以前に「長時間労働=悪」という価値観が定着しており、度々登場する飲酒・喫煙描写もあいまって今の時代に世に出てくることは厳しいと思われる作品であるともいえる。

10年で社会環境は大きく変わったが、仕事への向き合い方は大きく変わるものではない。本作はブラック労働環境に対する問題提起もあるだろうがそれは本筋ではなく、仕事にどう向き合っていくかというのがテーマであると私は思うわけで、だからいま見ても訴えかけてくるものがある作品なのである。

(2024.6.8) ホームページに戻る

独身の企業戦士が重宝される時代になるかもしれない話

「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」の改正内容が厚生労働省Webサイトで公開された。いままで3歳未満の子を養育する労働者が申し出れば残業をさせることができなかったのが小学校就学前までに拡大される、などが柱で、日頃からワークライフバランスに配慮した就業環境の整備に努めている事業主は特段の対応は必要ないだろうが、そのような余裕のない中小企業にとっては厳しい内容なのではないかと思われる。

大企業のくせにワークライフバランス面では大きく立ち遅れたバス会社勤務経験のある私が注目したのが、現行の子の看護休暇を「子の看護等休暇」に改め、入学式(入園式)や卒園式の出席などでも使えるようにするというものだ。対象期間も小学校入学までから小学校3年生までに拡大されるので、幼稚園の入園式と卒園式、小学校の入学式が対象となる。現行の子の看護休暇は年次有給休暇(年休・有休)とは異なり請求があれば事業主は拒むことができない(必ず休ませなければならない)ので、子の看護等休暇も同じ取り扱いとなるだろう。

公立小学校の入学式はだいたい同じ日に行われるので、バス会社の年休申請も集中する傾向があった。休める「定員」は決まっているのでこの入学式すら出席できない乗務員は必ず出ていたのだが、来年の入学式からはそのようなことはなくなるので子を持つ労働者には朗報だし使用者には頭を抱える要素が増えることになるだろう。また、年休取得の理由で特別扱いはしていなかったものが法的に特別扱いをしなければならなくなるので、この入学式以外の理由でその日に休みを取りたい労働者は割りを食うことにもなる。

昭和の時代は家庭を持って一人前、守るものができたほうが頑張って働くようになるという価値観があって、私の親の時代は会社が社員の結婚を世話したりもしていたそうで、今でも結婚や出産といったイベントには格別の祝儀を出す会社は多いと思うが、安定した労働力の提供という面では子を持つと低下するし、今後は転勤を拒む正当な理由と認められるようになっていくのではないかという感じもする。男性社員はそういうのはあまり関係ないとかつては見られていたが、今は育児はもっぱら妻が行うものなどと迂闊に言うとギロチンにかけられる時代である。育児休暇を取得する人も徐々に増えているし、子どもを理由に稼働が安定しない男性労働者が増えていくことは間違いない。

そうなると独身者のほうが重宝されるようになっていくようになっていくだろうと思われるが、目に見えて露骨な独身者優遇という流れにはなっていない。若い独身者を雇ったところでこの先結婚するかどうかは全くわからないのであえて独身者を選んでもあまり意味がないからだろう。なお、採用面接時に独身か既婚か、結婚予定はあるか、子どもが生まれる予定はあるか、などを質問することは不適切であるとされている。

私のような高年齢独身おじさんはこの先結婚して子をもうける可能性は0に近いが、おじさんを雇うと別の問題が生じるし、この年まで独身はヤバいだろという指摘に対しても少なくとも私は「そやな」というしかないので、優遇するメリットに乏しい。

結婚して一人前という価値観は過去のものとなり、だからこそ非婚率も伸びているのだろうが、独身者は今後ますます安定稼働ゆえ子どものためと消化されずに残る仕事を押し付けられるポジションになっていくが優遇されることはこれからもないのだろう。

(2024.6.2) ホームページに戻る

子育て政策立案者の苦悩を想像してみる

育休延長のために「わざと保育園抽選に落ちる」方法が横行しているというのは結構前から言われていたが、ようやくそれにフタがされることになった。来年4月からは子を保育園に入園させるために行動しているかについても審査され、例えば家から近いわけでもない高倍率の保育園しか抽選申込しかしていないような場合は、延長が認められず子が1歳に達した日に(1回延長を受けている場合は1歳6か月到達日に)育児休業給付は終了することになる。今回わざと落ちるような行為はダメだと明確化されたので、役所を欺くような不正行為が認定されれば雇用保険の3倍返しルールが適用される可能性もあるのではないか。不正認定された場合の返せと言われる額は延長部分だけでなく育休に入ってから全部なので、たとえ3倍を返せとまではいわれなくても一気に生活が困窮してしまうだろう。雇用保険の不正受給は絶対ダメである。

育児休業給付の額は産休に入る前の給与水準の概ね半分(180日目までは概ね2/3)で、税金がかからず社会保険料も徴収されなくなるから手取りとしては7割強ぐらいの額を受け取ることができる(ただし賞与で受けた額は考慮されないので働いていた頃の半分に満たない額になる場合もある。)。それがもらえなくなるのは問題で、来年以後は不本意ながら子を保育園に預けて働く人は増えると思われる。復職してもフルタイムで働くことは困難なことがほとんどで短時間勤務にした分賃金は減るし、保育料の負担は発生するしで、働いて得る収入が育児休業給付を下回ることもあるだろう。そういうこともあるが故に育児休業給付の延長テクニックがはびこっていたのである。

労働保険および社会保険の世界では「育児休業」の期間は2つある。一つは今回取り上げる雇用保険の育児休業給付でこれは原則子が1歳に達するまで(1歳に達するまでというのは0歳である最後の日までという意味である。具体的には、誕生日の前日に年齢が加算されることになっているので、誕生日の前々日までである。)、最長でも2歳に達するまでである。もう一つは健康保険と厚生年金で、こちらは3歳に達するまで保険料を徴収せず(保険料は事業主と折半だが事業主からも徴収しない)、また年金の計算では保険料を払ったものとして取り扱う。よって、原則として子が1歳になると育児休業給付は終了するが3歳になるまでは引き続き休業していても社会保険料は徴収されない。3歳以後は社会保険料がかかるようになるので、保険料を負担して籍を残すか退職して配偶者の扶養に入るなどするか選択する必要が出てくる。会社も全く労務の提供がないのに会社負担分の保険料がコストとしてかかるようになるので、いったん退職ということにしてなどと言うかもしれない。

そもそもなぜ育児休業に対して雇用保険からお金が出るのかというと、かつては出産を機に辞めてしまう人が多かったので、出産をして育児が落ち着いたら職場に戻ってきてもらうことを促進する、雇用の維持のためであり、出産や育児に対する助成ではないことに注意が必要である。原則として子が1歳になるまでとしているのも、ブランクが長いと結局そのままやめてしまったりまたは復職しても業務についていけなくなるということがあるからだ。事業主(会社)側のあまり長く休んでもらっては困るという声も受けているだろう。延長給付の制度は保育園不足で入れる保育園がないことに対する救済措置にすぎず、よって入れる保育園がないことを装うことは許さないという冒頭の話にもなってくるのだ。要するに雇用保険の制度においては産後1年でとっとと職場に戻れということである。

政策として男性育休の制度の拡充が進んでおり、給付率が上がるという話も出ているところだが、「父」が育休を取ったら子が2歳になるまで給付金が出るというわけではなく(所定の要件を満たせば1歳2ヶ月まで延長されるパパママ育休プラス制度があるが、これは遅くとも1年で「母」を職場復帰させることを求めている。)、制度としては主に産後初期段階に「父」を育児に参加させ「母」の負担を減らすことを想定しており、育休を延ばしたいというニーズに応えるものではない。私は男性育休促進の真の狙いは第2子、第3子を産んでもらうためではないかと思っている。産後は上の子の面倒を「母」が見ることは困難でまた昔のように「おばあちゃん」に見てもらうのも難しくなってきているから2人目を諦めていた人も「父」が上の子の面倒を見てくれて雇用保険からお金も出るので収入ダウンもないのなら…、というのが目論見なのではないか。

話がそれてしまったが、お金がもらえる育児休業は1年しかないことに、たった1年で職場復帰は酷であるとか、子どもの生育に良くないといった声もある。子どもの体が弱く無理ということもあるだろう。一方の会社側としても出産で何年も休業する女性は使いづらいから積極的に雇用したくないという声がある一方で、1年で復帰したとしても短時間勤務だったり子の病気で急に休むことが多かったりで、戦力としては使いづらいこともある。当初は1年で戻す制度にするから男女差別はやめてねということで始まったのではないかと想像するが、深刻な少子化などの社会情勢の変化を受けてそのへんは見直してもいいのではないかという気がする。

ただ、雇用保険の財源は限りがあり今は男性育休の方に振り分けている状況なので、期間延長のほうにも予算を割くのは難しいだろう。また、育休は2年が当たり前の制度になったら特に一桁の人員で回しているような小規模事業所はその負担に耐えられないかもしれず、その評価も必要だ。なにせ、産休育休を理由にクビにすることはもちろん降職させることもできないので、リスク回避のため女性の採用は控えようと一昔前に逆戻りしてしまうかもしれない。

なるほど政策を考えるというのは大変なことであり、官僚の方々は日々大変なことをなさっているんだなと思う次第である。

(2024.5.4) ホームページに戻る

Copyright 2024 Bocchi Sharoshi Office All Rights Reserved.