させぼバス事件に見るバス乗務員の待機時間の労働時間性判断

路線バス網が滅ぶかは行政次第

労働組合がある企業はホワイトと言えるのか

変形労働時間制をバス事業者で使うことはできるか

させぼバス事件に見るバス乗務員の待機時間の労働時間性判断

バス会社の運転手の賃金形態は、月給制ですよ固定給ですよと言ってはいるが、実態としては時給制であり歩合給制である。固定給は最低賃金ギリギリの額でありとても食べていけない。食べていけないから時間外勤務を受けざるを得ない。今は月上限80時間が設けられたがかつては青天井だったため、身を粉にして働けば働くほど確かに稼ぎにはなった。

そんな業界なので、会社側としても売上に関係のない労働時間は極力「休憩時間」として扱って払う金を減らそうとしているところが多い。お金の問題もあるが、人が足らないので労働時間の「枠」のなかに詰め込めるだけ詰め込みたいという考えもあるのだろう。また運転手の労働ルールである「改善基準告示」には勤務間インターバルの規定があって、勤務の終了から勤務の開始まで9時間以上(かつては8時間以上)空けなければならないので、出庫前の点検時間などを労働時間と認めるとダイヤが組めなくなるということもある。

去年にさせぼバス事件の判決があってこれでバス業界も少しはましになるのではと思ったが特に変わらないようだ。どうやらバス業界に自浄作用はないようである。

そのさせぼバス事件の判決(長崎地裁佐世保支部判R4.3.23、福岡高裁判R5.3.9、最決(上告棄却)R5.9.1)では、待機時間の労働時間性を以下のように判断している。

・バスを乗り場につけてドアを開けていれば乗客が0であっても労働時間

(休憩時間に電話番を命じた場合にたとえ電話がかかってきた件数が0であっても労働時間となるのと同じ)

・待機場に移動させて車内で時間まで待機している場合は、待機場の構造上の問題でいつでもバスの移動をしなければならない場合などを除き、基本的には休憩時間

・帰庫後の整理時間と出庫前の準備時間は労働時間

というように判示しているので、私が会社側の立場に立ったとしてギリギリまで労働時間を減らしたいなら、出発直前まで客を乗せないようにする。お客様サービスのためだとか、待機場のスペースが足らず乗り場につけなければならないとかで早い時間に乗客を車内に入れている事業者は少なくないが、多客時を除き2分もあれば乗車完了できるだろうからそれまではドアを開けないようにすべきである。「お客様にはなるべく車内でお待ちいただくのがサービス」だというのならその分の時給を払えというだけの話で、なんで客のために乗務員が割りを食わなければならないのかということでもある。

以下はさせぼバス事件の詳細だが、ほとんどの方には関係のない話なので別に読まなくとも差し支えない。

↓以下読み飛ばし可↓

争点1

特殊勤務手当(勤務の間に長い休憩時間(中休み)の補償として1回につき240円を支給)は時間外の割増賃金の算定基礎になるか。

→算定基礎になる。歩合給として割増賃金に含めなければならない。

争点2

運行上の待機時間は休憩時間ではなく労働時間ではないか。

会社は、原則として折り返し時間から折り返し調整時間(5分間、ただし実車運行の前後のいずれかが回送の場合は1分)を控除した余りが10分以上ある場合はその時間を休憩時間として労働時間から控除している。

→乗り場に着停して旅客が乗車できるときはすべて労働時間とする。

いつでも旅客に対応する必要があるため、たとえ旅客が0人であってもその時間は手待時間であって休憩時間とはならない。電話番をしていてたとえ着信が1件もなかったとしても休憩時間とすることはできないのと同じ考え方。

→待機場に移動して待機する場合は、運行に付随する作業があったとしても折り返し調整時間の5分間で対応でき、それ以外の時間は労働から解放されているといえるから、休憩時間となる。

折り返し待機場所が下り坂の場合は流動防止のためにバスから離れることができないという主張は、パーキングブレーキを掛ければ足ることから認められない。

バスや運賃箱の金銭等の監視のためにバスから離れることができないという主張は、バスに施錠をすれば済むから認められない。

待機場所にまで旅客が来ることがありその対応のために車両から離れることができない主張は、通常は想定されない事象であり、その立証のための証拠が足らず認められない。

忘れ物対応に要する時間は、折り返し調整時間で対応できるとして認められない。

残業要請に対応するための電話連絡を受けるための待機、または苦情があったときの照会に対応するための待機については、労働者側が具体的な立証が出来ず、認められなかった。

始発バス停にはできるだけ早めに着停させるよう指示を受けていた主張は、立証が足らずまた折り返し時間の範囲内で対応可能だったし認められなかった。

乗務員用のトイレについて、旅客から希望があれば利用させるために待機しなければならないという主張は、きわめてまれでそのために待機する必要性はないとし認められない。

一般車両やほかのバス等との調整のために、待機中も車両の移動をさせなければならないという主張については、各待機場を個別に検討して、待機場所のスペースが少ないため路上待機が必要となる例、および縦列駐車構造でほかのバスの移動に伴い前に詰めなければならない例については労働時間にあたるとした。

→まとめると、運転手が待機中にバスからいなくなると業務に支障が生じる場合に限り労働時間と判断している。

例えばバスから離れているときでも営業所からの指示によりすぐにバスに戻らなければならないから、営業所からの電話を受けられるようにしていれば労働時間になるかについては、東京高判H30.8.29カミコウバス事件でも判示があったように、レアケースであれば手待ち時間とはならない(この判決でカミコウバス事件の判決が引用されているわけではない)。休憩時間でないという主張を通すためには待機時間にもガンガン営業所から電話がかかってきていたという立証が必要になる。

争点3

行路表で定められた、60分以上のまとまった時間の休憩時間を「60分休憩」と称し、営業所に戻って休憩を取ることになっている。その時間の一部は労働時間になるのではないか。

→営業所に到着後の5分間および出発前の5分間については各種整理作業や準備作業があるので労働時間にあたる。

争点4

「60分休憩」と指定されるもののうち、60分を超える休憩時間が指定されているものがあるが、60分を超える部分については労働時間であると主張した。

→名称が60分とあるからそれを超える部分は休憩時間ではないという主張だが、具体的になにかの業務を行っているからということはなく、休憩時間である。

(名称にとらわれることなく実態で判断する)

争点5

会社は、勤務変更を行ったときに実際の労働時間に20分を「20分手当」という名称で労働時間に加算して時給を支払っていた(金額で加算でなく時間で加算していた)。これは残業代を多めに支払っていたわけなので、仮に未払い残業代があったとして既払い分の20分手当を控除できると主張した。

→20分手当は労働に対する対価ではなく勤務変更に対する補償であるため充当することはできない。

争点6

残業代は当初のシフトをはみ出す部分についてのみ支給されていたが、就業規則には1日の所定労働時間が6時間51分(後に6時間57分)と記載されており、それを超える部分は法内残業であるので残業代の支給対象であると主張。

→平均して6時間51分(後に6時間57分)という意味で、法内残業の対象とはならない。

→この訴訟では変形労働時間制の有効性は争点になっておらず、そちらを争点にしていれば違った結果になったのではないかと思われる。

争点7

会社は13時間を超えて拘束しないシフトを作る義務を怠り疲労を回復することができる労働環境を整備する義務を怠ったことに対する慰謝料請求。改善基準告示では拘束時間の上限を原則13時間を超えないこととしている。

→「労働時間」が13時間を超えていないので不法行為であるとは言えない(改善基準で定める拘束時間については、改善基準は法ではないため裁判所は判断していない)

↑読み飛ばし可ここまで↑

判決文を読む限り、させぼバスはハンドル時間(実際の運行時間)以外を一律に除外せずある程度実態に即して、例えば待機場が混み合う時間帯はその時間帯を限ってすべて労働時間として取り扱ったり、5分間の折り返し調整時間を設定したりと、まだ良心的という感じがする。私の知る範囲では10分以上の運転中断時間を全部休憩時間として処理したり、改善基準告示では4時間30分のうち30分は運転中断時間だから、労働時間の1/9を休憩時間とみなす処理をしているなどがある。

前者の場合についてはタクシー会社の事例であるが、大阪地判H21.9.24大阪エムケイ事件では、10分以上空車で止まっていると休憩時間と判定するシステムを導入していたが、そのシステムの時間を以て休憩時間を認定することはできないと判断している。

後者については改善基準告示にて運行記録計などで労働時間を算定することができるので、事業場外みなし労働時間制を導入することはできないとしている。裁判所は法律でない改善基準告示には拘束されずに判断するので結論が変わる可能性があるが、事業場外みなし労働時間制に対する裁判所のスタンスは行政より厳しめと言われており、同じ結論になるのではないだろうか。

というわけで、裁判になった場合はだいぶと会社側の分が悪そうだが、それでも改めないのは訴えてきたやつに金を払ったほうが安上がりなどという、かつてのワンオペで有名だったチェーンの二人配置するより強盗に金を渡したほうが安上がりという発想と同じなのかもしれない。

(2024.11.16) ホームページに戻る

路線バス網が滅ぶかは行政次第

バス運送業ははっきり言ってブラックなのだが、事業者が運転手を酷使し搾取するからというのが原因とは一概には言えない。行政にもやるべきことが多くあると考えている。

一つは以前取り上げた車内事故の件である。車内で旅客が転倒してけがをした場合は基本的には運転手の責任となり、交通事故として取り扱われ運転手に対して違反切符が交付され刑事事件として処理されるとともに、違反点数がつくので免停になればその運転手はしばらく乗務できなくなる。それを回避するために運転手側は自分に過失がないことを積極的にアピールしていかなければならない。

「私は何度も止まるまで席を立たないように言いました。つり革に掴まらない客には掴まるよう何度も言いました。転んだ旅客はその指示に従わなかった過失があります」といったことを言っていかないとならない。もちろん本当かどうかドラレコを見てみましょうとなるので、実際に普段から旅客に対する注意を言っていないと通らない。

バスに乗車しているときに、動いている間に立ち上がった客に対して強い口調で叱りつける運転手を目にしたことはないだろうか。その運転手は常に車内の動静に目を配り、おかしな動きをしようとする客を制することで自分の免許を守ろうとするいい運転手である。もちろん客からクレームが入ることが考えられ、クレームが入るとその件数に応じて評価が減点されてくことが一般的だが、自分の免許を守るためであれば評価などどうでもよろしい。

電車の場合は車内で転倒する事象があって乗務員が処分を受けることは少ないが、これは車内の旅客の動静を常に監視することが不可能であるからであり、係員の不適切な機器操作が原因で旅客に怪我を負わせればもちろん処分対象になる。バス運転手に対しても車内の旅客の動静を監視する義務を免除すれば、具体的には後方確認ミラーを撤去してしまえば運転手が理不尽な処分を受ける例は減ると思われるが、これは現実問題としては難しいだろう。

そこで考えられることが乗務員の権限強化である。指示に従わない旅客は乗車をお断りすれば事故の芽を潰すことができるし、乗務員に歯向かえば出禁になることが一般的になれば車内秩序は大幅に改善し乗務員が受けるストレスも随分減るだろう。しかしながら現状ではやむを得ない場合を除き乗車拒否はできないと定められているためにそれは困難である。

バス事業やタクシー事業を規律する道路運送法の第13条では以下のように定められている。

|

一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 |

また、道路運送法の細目を定める旅客自動車運送事業運輸規則の第13条では以下のように規定されている。

|

一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 |

これを読むと乗務員の安全上の指示に従わないときは降車させることができるように読めるが、私が運転手として働いているときに聞いた実務面での説明としては、本当に安全を阻害するおそれがあるか厳格に判断されるので、例えば転ぶかもしれない程度では適用できないということであった。また、今はカスハラ対策が話題だが、乗務員に対する暴言や撮影行為程度では善良な風俗に反する、または車内の秩序が維持できないとまでは言えないとのことであった。なお暴力とまでは言えなくても乗務員の腕を掴むなどの行為があったときは乗車拒否事由に該当するが、単に降車させるだけでは後々揉めるので暴行事件として警察に通報するようにとのことだった。

このように、乗車拒否は基本的にはできないが、約款の定めにより乗車拒否をすることは可能であり、コロナ禍のときは一部のタクシー会社がマスクをしない者の輸送を拒絶できる約款を定めたような例がある。

つまり、例えば乗務員から指示を3回重ねてもなお従わないときは乗車拒否できるなどといった規定を定めれば日常的にクソ客に苦しめられている現場乗務員としてはすごく楽になるのだが、約款の変更は運輸局長の認可が必要でありそう簡単な話ではない。審査のためには膨大な書類を用意せねばならず、その結果通るとも限らない。バスの業界団体と国交省が協議した上でそのような約款変更が簡単な手続きでできるようにしていくことが必要だろう。

また、認可といえば運賃変更も認可が必要で手続きは極めて煩雑であると聞く。煩雑が故に運賃変更をそう頻繁にすることもできず物価上昇にすら追いついていない。魅力的な給料を支給することで運転手を集めたくても、その原資となる運賃の変更がなかなかできない。

今年は労働時間の規制が強化されて劣悪な労働環境の改善という点では一歩改善したが、国が進めるべきことは上記のように他にも色々ある。事業者任せにしていたらいつの間にか路線バス網が滅んでいたということになりかねない。バス事業は許認可事業であり、最終的には生かすも殺すも行政次第である。

(2024.11.4) ホームページに戻る

労働組合がある企業はホワイトと言えるのか

私がバス会社に在職していたときに、労働組合の委員との会話で未払い残業代がそうとうあるという話になったときに、「そういうのがあるのはわかっているけど、それを要求すると給与原資は決まっているんだからボーナスがなくなっちゃうよ」などと言われて、それの何が問題なのかわからず頭の中が??だらけとなった。

同じ額をボーナスでもらうか給与でもらうか選べるのなら、労働者の立場で言うなら給与でもらった方が良いに決まっている。

その理由のひとつは、賞与は業績連動として上げ下げが比較的容易のところ、給与はそう簡単に下げることはできない。不利益変更に対する合意の取得とか合理的な理由が必要とか、給与を下げるためには乗り越えなければならないハードルがいくつもある。

コロナ禍ではボーナスを下げて、仕事がないから残業代もなくなったのもあいまって賃金を大幅に下げて乗り越えた企業は少なくないと思う。かたや労働者側は収入の大幅減で生活設計がぐちゃぐちゃになった方も多いだろう。一方でおかげで会社が潰れずに済んで失業者にならずにすんだとも言える。

もうひとつは、月給にすると残業代計算の基礎になるが賞与だとならない、ということだ。同じ額を月給のみで渡すか一部賞与にして渡すかでは、残業代の単価の差で後者のほうが総額は少なく済むだろう。なお、年俸制の場合は、例えば年俸を16分割して4か月分はボーナスとして渡すことにしていても、その4か月分は支給することが確定しているのだから残業代の計算基礎に含めなければならない。

ほかにも月給でなく賞与でもらうと、私傷病で休業したときに支給される傷病手当金や雇用保険の育児休業給付金や失業時の基本手当などは、賞与分を基礎から除外した額で算定されるため不利な計算となる。

このように、労働者としては賞与ではなく月給でもらったほうが有利なのである。

会社の経営者の立場であれば、固定費である月給は極力上げないことでコロナ禍のようなリスクに備えたいし、求人ではボーナス無しよりもありのほうが受けが良いなどの理由で賞与を設けたほうがいいだろう。しかし、労働者の利益を代表すべき労働組合がボーナスが減ったら困ると言うのは本当に意味がわからなかった。

思うに、年末時期の賞与交渉という茶番ぐらいしか組合の存在感を発揮する場がなくそれすらなくなったら本当に存在意義がなくなるからではないか。そんな組織のために毎月3500円も組合費を召し上げられていたのは今思い返しても本当に腹立たしい。労働者に不利な労使協定に勝手にサインするし、組合の存在はほんとうに害悪でしかなかったがユニオンショップのおかげで脱退もままならず本当にひどかった。

組合のない中小企業にお勤めの方は組合がある企業勤めに憧れるかもしれないが、なかにはこんなひどい会社もあるのであまり夢見ないほうがいいですよというお話である。

(2024.11.4) ホームページに戻る

変形労働時間制をバス事業者で使うことはできるか

関西コミティアで出した100円のコピー本ではバス乗務員の勤務表などを公開している。バス乗務員の1日の勤務は法定労働時間の8時間を大幅に超える日が多い一方7時間程度しかない日もある。私のときはなかったのだが会社によっては泊まり勤務もある。1日の所定労働時間は法定労働時間の8時間を超えることが原則としてできないのだが、求人や労働契約などでこの問題をどのようにしてクリアしているのだろうか。

やり方としては二つあって、一つは1日の所定労働時間は8時間でさらに残業があると明示するやり方がある。もう一つは変形労働時間制を適用するやり方がある。変形労働時間制は残業代の削減効果があるので後者を選択する事業者がほとんどだと思われる。前者の場合だと残業という言葉が表に出て求人票の映えが悪いと見る向きもあるかもしれない。

前者の場合は、就業規則で残業は労働者の義務であるときちんと明示の上で、あとは1日8時間週40時間を超えた部分について残業代さえきちんと払っていればよい。詳細は「日立製作所武蔵工場事件」の判例などを参考にしてほしい。もちろん36協定の締結と届出を適正に行い法で定めた上限を超えない必要があるが、これは後者でも同じである。

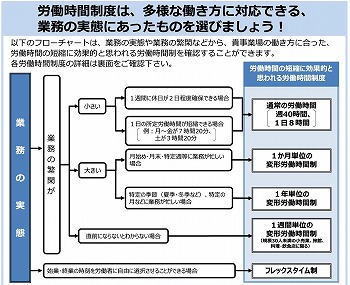

後者の変形労働時間制は、ざっくりいうと1か月や1年などの期間内を平均して1日8時間1週40時間に納まっていれば1日8時間または1週40時間を超えても時間外労働とはしない(残業代も払わなくてよい)という制度である。

例えば月初はあまり忙しくなく月末は忙しいという事業者の場合に1か月単位の変形労働時間制を適用せず所定労働時間を1日8時間週40時間とすると、月初は仕事が多くないのに毎日8時間の労働義務があって月末は残業をしなければならないのが、例えばあらかじめ月初は1日7時間月末は9時間と定めておくことで月の労働時間の総量を抑えることができ、労働者にとってもメリットがある。しかしながら、残業代を減らす効果があることから労働者のためというよりは残業代削減ツールとして多くの事業場で活用されているのが実態である。

あくまで全体的な労働時間を抑えるための制度であるので、変形労働時間制の導入と適用に当たっては様々な条件があるが、残業代削減ツールとしか考えていない企業はこの辺を軽く考えている傾向があるように思われる。

条件のうちの一つは、各シフトの労働時間と始業終業時刻を就業規則に「全部」記載すること、である(労基法89条)。「1週40時間の範囲で詳細はシフト表による」などといった記載では無効となる。工場などであればせいぜい10パターンぐらいだろうから全部記載することとは難ないことだが、飲食業だと100を超えることもあるだろうしそれが店舗によって違うということもあるだろう。実際に名古屋高裁ではこのことが争点となり被告のマクドナルドが負けて多額の未払賃金を支払うことになった。

バス会社などもっと大変で、私のいた営業所でも勤務の組み合わせは500通りはあり、しかもダイヤ改正のたびにそれが変わる。すべて就業規則に記載しようとすると分厚い別冊扱いになり、かつダイヤ改正のたびに就業規則を改正する(改版したうえで労働者代表の意見を聴き労基署に届出して労働者全員に周知する)手続きが必要となり、現実的とはいえない。

もう一つは、1か月の変形期間が始まる日の前日までにシフトを労働者へ通知し、以後は原則として変更ができないことで、これは全体として労働時間を減らすという基本的な考え方に立てば当たり前であり、また直前になるまで勤務が確定しないと労働者の生活設計にも多大な影響があるという労働者保護の観点から設けられたまっとうな規定であるが、残業時間を月単位で均して圧縮したいだけの使用者の立場からするとうっとうしい縛りであろう。

バス運転手の勤務は、いつも人が足らないので欠員補充のために勤務を詰め込まざるを得ず、いちおう1か月の勤務予定というものがあっても頻繁に差し替えられることが実態である。このような場合は変形労働時間制の規定は無効となり、通常の計算により残業代を支払うことになる。

変形労働時間制を適用するつもりなのが通常の労働時間の計算になって一番影響が大きいのは泊まり勤務である。例えば15:00から翌9:00の18時間拘束(うち2時間は休憩)の勤務の場合、変形労働時間制であれば2日を均して1日8時間で残業代不要とすることができる。しかし通常の計算では2日にまたがった場合は始業時刻の属する日の労働時間とすることが決まっている(就業規則の規定によっては変えられるがここでは触れない)ので、8時間分は時間外労働となり8時間×1.25倍の時間外割増賃金が必要となる。ただし2日目に帰宅して再び出社しなければ2日目の労働時間は0のため8時間×1.0倍分の賃金を控除できる。相殺すると8時間×0.25倍分の給料を追加で支払うことになる。仮に時給が1000円であるとすると泊まり1回につき2000円追加で払うことになる。

なお、裁判例では公共交通の場合など公共性を有する事業は変えることができないとするまでではないが、就業規則に「変更が許される例外的、限定的事由を具体的に記載し、その場合に限って勤務変更を行う旨定めることを要する」(JR西日本広島支社事件)ため、たんに人が足らないからは理由にはならないと考えられる。人が足らないなら人を増やすなりダイヤを間引けばいいだけの話だからである。

以上を考えると、変形労働時間制の規定を整備することはできるもののその運用はできないと言わざるを得ない。バス乗務員の皆さんは毎日不払い残業代が増えていってそして時効で消滅していっていることについてもう少し気にしてもいいかもしれない。

蛇足だが変形労働時間制には1か月単位以外のものもあるが、バス運転手には適用が難しいものばかりである。

「1年単位」は1年を通じて平均1日8時間週40時間にする制度だが、1日の労働時間の上限が10時間までかつ週52時間までかつ年の労働日数が280日までといった制限があり、バス運転手向けとしては制約が大きい。「1週間単位」は使用者にとっては非常に柔軟的で使いやすい制度だが、特定業種の小規模事業場向けの特例的制度であってバスを含む運送業には使えない。「フレックスタイム制」は始業終業時刻および1日の労働時間の決定を労働者に委ねる代わりに1か月〜3か月単位で平均1日8時間週40時間を超えなければ残業代の支払いが不要とする制度だが、バス運転手に始業終業の時刻を自由に決める裁量はなく導入はできない。以上のことから、バス運転手には原則の計算によって残業代を払うほかない。制度のいいとこ取りをして残業代をケチろうとしているさまを見ている人はちゃんと見ており、ひいてはそういう不誠実な姿勢が人材流出が止まらない一因なのではないかと愚考しているところである。

(2024.11.3) ホームページに戻る

Copyright 2024 Bocchi Sharoshi Office All Rights Reserved.