久しぶりのユーザー車検の話

鉄道・バスの換気の話

オンライン化できない(しない?)免許更新

【ごちうさ最終回記念企画】オリジナルのETCカードを作る

冬バイクならではのたたかい

久しぶりのユーザー車検の話

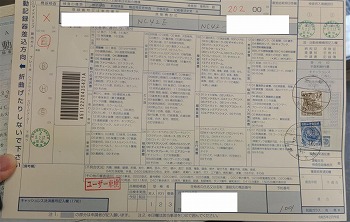

コロナ禍での遊び道具として迎えたCB400であるが、この度登録から3年が経過する日の1ヶ月前となり初めての車検を受けてきた。夢店で購入時に初回の車検も込みのメンテナンスパックを契約していたので当初はショップに任せるつもりであったが、諸般の事情により今回もユーザー車検となった。前のバイクの車検切れ近くで乗り換えたため、実に5年弱ぶりの車検である。

事前に日程を決めサイトで予約をしておいた。以前北海道にいたときは、春先はバイクの車検予約が殺到し、なかなか予約が取れずに困ることがあったが、名古屋ではバイクに関して言えば予約なしでもOKな雰囲気である。

2年点検はショップに依頼した。これは自分に整備スキルがないこともあるが、メーカー保証に法定点検はホンダ販売店で受けろという条件が付されているためでもある。ショップの方で冊子の点検記録簿のコピーを提出用に用意してくれたので、それを持参する。

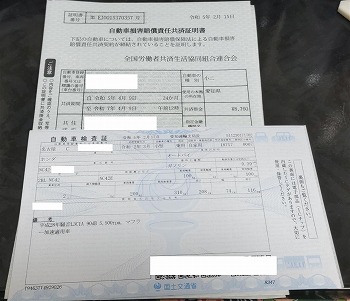

自賠責保険は陸運協会でも更新できるが、職場の労働組合から全労済の保険に入ってほしいという依頼があったので、そちらで加入した。今年の自賠責保険は被害者支援賦課金なるものが加算されるようになったものの金額としては安くなった。コロナ禍で交通量が減ったことが関係しているのかもしれないし、サポカーの普及で重大事故が減っていることが関係しているのかもしれない。

当日は、支局の窓口は8:45からであるが、印紙等を売っている陸運協会はもっと早くから開いているので、早めに向かう。途中、近隣のテスター屋さんで光軸の調整をしてもらう。CB400のLEDヘッドライトはハイビーム時にロービーム灯も点灯しそのままでは計測ができないが、その目隠しはテスター屋さんでやってくれる。検査終了時に目隠しを除去するのを忘れないこと。

庁舎で印紙購入と申請書の記入をし、8:45の受付開始後速やかに窓口に提出し確認を受ける。ボールペンで書くべきところを鉛筆で書いていたのを指摘され書き直したが、それ以外は特に指摘はなく検査開始9:00前には検査レーンに並ぶことができた。この時点で検査印紙と証紙に消印が押される。申請書は年々簡素化され、今回はオドメータの数値を記入する欄もなくなっていた(オドメータは検査官が確認し記入する)。昔はOCR用紙は有料だったが今は無料なのでいくら書き損じても大丈夫である。OCR用紙のうちOCRで読み取る部分のみ鉛筆書き、それ以外の申請者自署欄などはボールペンで記入する。ボールペンと鉛筆・消しゴムは備え付けがあるが、私は念のため愛用のものを持参した。

検査レーン手前で待っていると検査官がやってきてここまで進めと手招きする。そこで、外寸の測定や灯火確認などが行われる。灯火等確認は検査官の指示通りにウインカーやホーン、前後ブレーキを操作すれば良い。マフラーについては純正であることもありノーチェック。その場に騒音測定器らしき機械があるので、うるさいバイクはその場で騒音測定されるのだろう。今回は検査官によるハンマーでの打音チェックはなかった。スクリーンやハンドルを交換していたりしているので外寸測定で指摘がないか若干心配していたが、お咎めなしである。後述するが、スクリーンは指定部品なので高さが変化してもOKだし、ハンドルはバーエンドが大きなものになったため横幅が大きくなっているが軽微な変更の範囲(±2cm)に収まっているので問題ないのだが、やはり緊張はする。

その後は排気ガス検査であるが、前回乗っていたバイクが旧年式車で排気ガス検査の対象外であったためやり方がよく分からず、検査官にやり方がわからない旨申告すると、「やれやれ素人かよ」という顔をしながらその後の機械の操作を全部やってくれた。今までの経験も踏まえていうと検査官は無愛想だが親切である。いちいちそんな事も知らないのかとやり方を教えていたらレーンが滞留するからかもしれない。排気ガス検査は、機械のボタンの意味はよくわからなかったがマフラーに棒を突っ込んで暫く待つだけでいいらしい。結果が出たら検査用紙を機械に差し込んで印字する。検査結果は×だったが検査官が手書きでOKにした。なんで×がOKなのかはよくわからないがスルーする。

その後は測定機械に乗り、ブレーキチェックと速度計チェック・光軸検査を受ける。CB400のABS車の速度測定は後輪である。事前に前輪か後輪かをボタンで選択するのだが、検査官がセットしてくれたので私は電光掲示板に表示されたとおりに操作するだけである。光軸検査を終えレーンから出た後用紙を機械に挿入し結果を印字するが、それも検査官がやってくれた。まさに至れり尽くせりで、今度からはやり方を知っていても知らないフリをしたほうがいいのかなと思ったぐらいである。

なお、検査にあたってはクリップボード(紙ばさみ)を持参し、各種書類をクリップボードに挟んで検査官に渡すのがスマートである。

ここから先が5年前とずいぶん変わった点である。検査が終わった後は検査レーンに隣接する詰所に行き、書類を提出し確認を受ける。この時点で重量税印紙に消印が押される。5年前は確認を受けた後に最初に行った庁舎に戻って新しい車検証とシールを受け取る流れだったのが、詰所で新しい車検証とシールを受け取るように変わっていた(庁舎には戻る必要がない)。最後に庁舎で待つ時間が結構長かったので処理はだいぶ迅速化された印象を受ける。すべてを終え撤収した時点で10時前だったので、だいぶ早くなった気がする。

新しい車検証は電子化されだいぶと小さくなった。車検証電子化でもユーザー車検の場合恩恵は特にないようである。主に恩恵を受けるのが民間車検場で、いままで運輸支局に新しい車検証とシールを受け取りに行く必要があったのが、オンラインで完結するようになる。シールは業者のプリンターで印刷するらしい。

要した費用は以下の通り。

| 検査登録印紙 | 500円 |

| 審査証紙 | 1300円 |

| 重量税印紙 | 3800円 |

| 自賠責保険 | 8760円 |

| 2年点検 | 19800円 |

| 光軸調整 | 1650円 |

ショップに代行依頼したら1万円以上余分にかかるだろう。二輪の場合四輪と違って検査設備を持っていないところが多く、トラックで車検場まで持っていくことになるのでどうしても手間賃がかかってしまう。車検自体は私のような整備スキルがない者でもできる。2年点検が自分でできるならもっと安上がりである。車検の検査料自体はたったの1300円にすぎない。

さて、外寸に関する話だが、CB400SBは車検証上の高さが純正スクリーンの上端116cmとなっている。なお、スクリーン自体は指定部品なので高さがいくら変化しても保安基準に違反しない範囲内であれば構造変更不要と取り扱われる。私はハンドル交換の際に、ショップの営業から高さが4cmを超えると構造変更の必要があると教示を受け、高さ3cmアップの商品を選んだが、実際のところ116cmプラス軽微な変更の範囲内である4cmを加算した120cmまでの高さならいくら高くても問題ないのであった。「ハンドルの高さ」は車検証に記載されないので、検査官の審査対象とはならない。だからといって今更もっと高いハンドルに変えようとは思わないが、そういう話はもっと早く知りたかったなとは思う。なお、カウルがないCB400SFはダメである。

(2023.3.5) ホームページに戻る

鉄道・バスの換気の話

新型コロナの流行が収まらないが、飛沫を飛ばさないことと飛沫を吸わないことが最重要であることがわかってきた。そのうえで鉄道やバスでの感染防止で重要なことは3つある。マスクをすること、会話を控えること、そして換気である。要は飛沫がなるべく飛ばないようにすることと、飛んだ飛沫が車内に滞留しないようにすることである。前ふたつは乗客が取り組むべきことであるが換気については主に事業者側が取り組む事柄となる。

鉄道車両のうち、特急型車両は殆どが窓が開かないこともあり換気装置が備えられており、基本的に定員乗車であるので立席客があふれるような状況でない限り換気性能に問題はないそうである。新幹線の場合だと6分から8分で空気が入れ替わるそうだ。ただし、マスクをせずに車内宴会を興じている客がいるような場合は別である。

気になるのは一般型の車両であるが、これも新し目の車両は換気装置が備わっている。しかし、製造時点でクーラーが付いていなかった年代頃の古い車両は換気装置がないことが多く(JR西日本の場合、「自動換気」というステッカーが貼られていない車両には換気装置がない)、その場合は窓を開けての換気に頼ることになる。暑いから寒いからと客が窓を閉めてしまうことがあるが、窓は開いているのではなく開けているのだから雨が吹き込む場合を除いて閉めるべきではない。新し目の車両であっても混雑時は換気装置で換気しきれない可能性があるので窓は開けたほうが良い。ただし、新し目の車両や古い車両でもリニューアル改造されたものは窓を閉めるか全開にするかしかできないものもあるのが辛いところである。これは停電などの非常時以外は開けることを想定しておらず、また窓の開口部を調整できるようにするのもコストがかかるためであるからなのだが、今後デビューする車両では見直されていくのではないかと思われる。

一般型の場合、駅停車中のドア開けでも車内の空気が入れ替わる。寒冷地でよく見られる、ドアは自動で開かずドア横のボタンを押して開け閉めする取り扱い(半自動と呼ばれる)についても、今はその取り扱いをやめているところが多いようである。一方で、ローカル線で見られる車内収受式ワンマン列車(乗車時に整理券を取り降りるときに運賃箱にきっぷまたは運賃を入れる方式)では半自動式のままのところが見られる。車両の改造が必要なためか、または不正乗車対策(運賃を払わずに乗車側のドアから降りるのを防ぐ)のためか理由はよくわからないが、ドアが半自動であり換気装置がなく窓も開いていないような場合は感染リスクが上がるのではないかとやや心配ではある。

このように、鉄道車両の場合、換気装置、窓開け、ドア開放により換気が行われている。車内混雑で心配な向きは、混雑しがちな快速電車に乗るのをやめて、時間はかかるが比較的混まなくて頻繁にドアが開く普通電車に乗ることも検討して良いかもしれない。もちろん路線により状況は異なるので一概には言えない。

バスの場合はどうか。高速バスの場合はエアコンで乗用車と同じく内気と外気のモードを切り替えることができ、常時外気モードとすることで5分ほどで空気が入れ替わるということである。高速バスでは座席定員以上の乗車はありえないので、乗客が静かにしている限りリスクは低いと言えそうである。観光バスでクラスターが発生したという報道があったが、カラオケなどのハイリスクな行動が原因とされている。

一般の路線バスの場合、クーラーには外気を取り入れる機能はついていない。そのかわり換気扇があるが、換気扇はいわゆるオプションパーツであり必ずついているわけではない(モデルによっては設定自体がないものもある)。鉄道車両ほどドア開けによる換気も期待できないため、窓を開けての換気が一層重要になる。窓開けは乗務員の裁量によるところが大きく、全開だったり少ししか開いていなかったりするが、開けている窓は閉めるべきではない。雨天時の換気が課題だったが、最近雨が吹き込まないようバイザーを取り付ける事業者が増えてきている。

鉄道にせよバスにせよ、乗客としては、マスクをする、会話を控える、窓を閉めないの3つを守ってこのコロナ禍を乗り切りたいところである。

(2021.5.3) ホームページに戻る

オンライン化できない(しない?)免許更新

春になってお出かけ日和になったかと思ったらまたまたステイホームしなければならず、バイクのオドメータもあまり伸びない今日このごろである。

さて、運転免許の期限が近づいてきたので平針運転免許試験場で免許の更新を行ってきた。愛知県での更新は初めてである。

平針試験場は2018年1月から建て替え工事を行っていて、工事の関係で来庁者用駐車場が閉鎖されている。現段階で新庁舎が共用済みであり、旧庁舎跡の駐車場整備もほぼ完成しており、5月10日から駐車場が利用できるようになる。なお従前は駐車料金は無料だったが、5月10日以降は500円の駐車料金を徴収すると更新ハガキには記載があった。試験場周囲には工事が始まってからコインパーキングが多く作られ、安いところでも上限料金が1000円と高い(このあたりの相場の倍程度)。新駐車場ができるまでの荒稼ぎで完成したら閉鎖だ思っていたが、新駐車場は500円かかるということで今後は400円ぐらいに値下げして引き続き営業するのかもしれない。

駐車場が閉鎖されるに伴ってバスが増発されており、市バスは最頻5分間隔、名鉄バスは最頻30分間隔だが、市バスの増発は5月9日で終了し、また名鉄バスは5月31日で路線ごと廃止となる。当初は5月10日を待ってクルマで行くつもりでいたが、駐車料金がかかることを知って考えを改め、廃止になる名鉄バスで行くことにした。バスは座席が埋まる程度に混んでいたが、試験場の客がいなくなるとやっていけないのだろう。

以下、備忘録的に更新の流れを載せておく。

9時前に試験場に到着し、更新者用の整理券を受け取り、試験車両のガレージに設けられた待合場所で呼び出されるまで待機。コロナ対策で建屋内が密にならないよう行われているようだ。15分ほど待たされて建屋内に入り、まずは暗証番号登録カードというペラ紙をタッチパネル端末で作成し(写真撮影時に機械に読み込ませる)、手数料3300円(一般運転者)を支払い印紙が貼られた申請書を受け取る。記入台で申請書並びに裏面の欠格事項に関する申告書に記入し、視力検査を受ける。視力検査のレーンは4つで大変混んでおり15分ほど並んだ(この時点ではやや密である)が、視力検査自体は深視力も含め難なく通過できた。この時点では申請書の印紙に消印を押されたりはしていないので不合格で出直す場合でも追加の料金はいらないようだ。その後視力検査の結果が記入された申請書と現行の運転免許証をカウンターで提出し受付してもらい写真撮影をする。今の免許証を記念に欲しい場合は写真撮影時に申告するように掲示がある。その後は1時間の講習を受けて新しい免許証を受け取り完了である。全部終わったのが11:20であり、2時間半ほど要した。

建物はバリアフリーでエスカレーターまでついており、免許センターの職員は一昔前は大変横柄だったものだが、今回対応してくれた職員は皆きちんとした言葉遣いだった。感心したのが少なくとも動線上に交通安全協会のカウンターがなかったことだ。県によって差があるようで昔から愛知県ではそうでなかったのかもしれないが、以前は料金支払いと一緒に交通安全協会の会費も徴収されたり、裁判の結果を受けてカウンターが分離された後も支払いを断ると嫌味を言われたりしたものだが、今回はそもそもそれが見当たらなかった。

というわけで、特に問題なく免許の更新は完了した。前回更新の半年後にスピード違反で捕まって今回も青免許なのが残念である。向こう5年間自動車保険のゴールド免許割引が受けられないのは地味に痛い。もう1回捕まって3年免許になっていた方が早くゴールドになるのかもしれないが、考えても仕方がないことだ。個人的には昔のようにゴールド以外は3年のままで良かったように思う。

思うに手続き的にはオンラインでも対応できる内容と思われるが、警察としては定期的に国民を出頭させる機会をなくしたくないので、このコロナ禍でも警察施設にわざわざ出向かせるのではないかと邪推してしまう、そんな一日だった。

(2021.4.21) ホームページに戻る

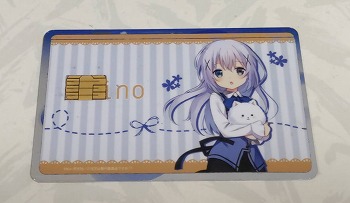

【ごちうさ最終回記念企画】オリジナルのETCカードを作る

日本無線の二輪車ETC車載器はカードを押し当てるようにして挿入するようになっているが、何度もカードの抜き差しをするとカード表面が傷だらけになる。そこで、Suicaなど交通系ICカード用に販売されているICカードステッカーを貼れば傷対策になるのではないかと考えた。ETCカードは接触式ICカードなのでIC端子部分をくり抜いて貼り付けたが、車載器に差すときにかなり固くまた非常に抜きづらくなってしまう。ETC車載器は振動対策のためかカードをかなりきつめに固定するようになっており、ステッカーの分厚みが増すだけで抜き差ししづらくなるのである。クルマの車載器に差して抜けなくなったときはヤバいと思ったがなんとか取れてくれたのでバラさなくて済んだ。

日本無線の車載器は内部の構造が丸見えなので観察すると、両脇のホルダー部でカードを固定するようになっており厚みが問題となるのはその部分だけのようである。それならステッカーをカットし端部はカードむき出しの状態にすれば解決しそうであるが、問題はすべての車載器がその対策で対応できるかである。発行会社によってはエンボスのあるETCカードもあり、また実物は見たことがないがクレジットカード一体型のETCカードもある(現在では絶滅したという話も聞く)。であれば端部以外はエンボスの分の厚みが考慮されているのでステッカーが貼られていても問題なさそうである。問題は何ミリカットするかで、見た目の問題もあるのでできるだけカット量は少なくしたい。

クレジットカードの国際規格であるISO/IEC7813によると、エンボスの規格は同7811-1で規定されており、字体や文字のサイズ並びに位置など非常に細かく規定されているようであるが、ネットの情報だけではカード縁から何ミリ離すとされているか具体的な値はわからなかった。このためだけに規格のドキュメントを購入するのもどうかと思われたので、クレジットカード会社は規格を守っているとみなして手持ちのカードで実測するとどれも2mmだった。車載器メーカーもこの規格に準拠して設計しているなら両端は2mmずつカットすればよいことになる。

結果できあがったのが上の写真である。上部にはカットミスで貼り直した部分があるが、まあまあの出来栄えである。カード左の金色のIC端子は8つの領域に分割されているが、下の2つは未使用領域なのでステッカーで覆ってしまって問題ない。よって露出させる端子は6つとし、カット量を抑えている。カットする都合上カードの地柄が見えるのでそれに合わせて違和感のないステッカーを選ぶのがポイントである。また、貼る前にカード番号と有効期限を別途控えておくことをおすすめする。

レンタカーも含めいろいろな車載器で試したがこれで問題は生じなかった。しかし動作を保証するものではないので試すならあくまでも自己責任である。また、何らかの事情で有人ゲートを利用する場合に係員から剥がすよう指示される可能性があるので、剥がすのが困難なステッカーは使用すべきではない。

(2020.12.28) ホームページに戻る

冬バイクならではのたたかい

北海道に13年ほど住んでいたが、現地のバイク乗りはだいたいが5月の連休ぐらいから乗り始め、10月中には乗り納めしてしまう。半年はガレージやバイク屋で冬眠をしていることになる(多くのバイク屋では冬季保管を受け付けている)。私は、もっと長く乗れるだろうと根雪(日中でも溶けない路面上の氷の層のこと)が溶ける3月末頃から乗っていたが、その結果以前乗っていたバイク(GPZ1100)の足回り(特にスイングアーム)はサビだらけになってしまった。北海道民は寒がりで軟弱だからバイクに乗り始めるのが遅いのではなくバイクが錆びるのを避けるためであることを知って、己の無知を深く恥じたものである。

愛知に越してきてから4度目の冬であるが、今年は新車のCB400であることもあって、いっそう融雪剤の撒かれた道路を走ることは避けようと思っている。融雪剤は水で流したぐらいでは落ちないので、念入り洗車(それでも手の届かないところは錆びる)という面倒を避けるためには融雪剤が撒かれるような日にはバイクで出かけないのが一番である。それを除けば、寒い日でも乗りたければ乗ろうと思っている。

今年の冬はバイクライフを少しでも快適にと、最近ネットで好評な○ークマンの電熱ベストを買おうと、近くの店に行ったが完売で再入荷予定もなしとのことだった。やむなく今年も厚着をして乗ることになってしまうが、厚着をすると体の自由が効きにくくなってしまう上に寒さで体も固まるので、通常なら避けられる危険を回避できずに事故になることも考えられる。またステップも擦れないしょぼい腕の私にはあまり実感がないが、タイヤが冷たいとグリップが弱くなるので滑る危険もある。冬は余裕のある走りに徹することが事故防止のために重要である。

また、私は厳冬期には日帰りでかつ明るいうちには帰着できる行程を組み、かつお泊りセットは必ず持っていくことにしている。過去の雪で帰れなくなったなどの旅程崩壊の経験を踏まえてだが、これは冬でも山の方に向かってしまう私の習性に原因があるようにも思われる。比較的温暖な太平洋岸を走るぶんにはそこまで神経質にはならなくて良いかもしれない。

今冬は融雪剤を避けるためにも、静岡(海岸部)、南紀(海岸部)あたりを走ってみようかとプランを練っている今日このごろである。

(2020.12.17) ホームページに戻る

Copyright 2024 Bocchi Sharoshi Office All Rights Reserved.